米ドル回避の動き加速!アジア金融機関での取引拡大に背景と今後の展望

2025-05-09

Bloomberg

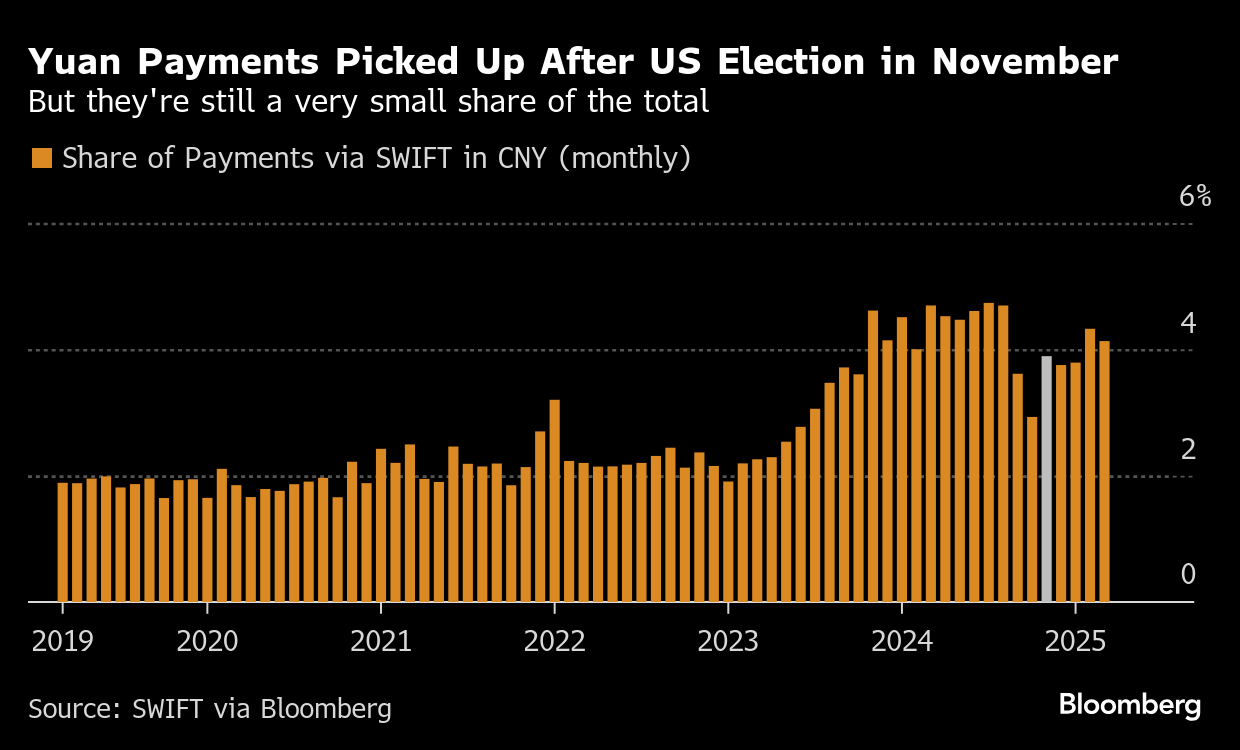

米中貿易摩擦の影響や世界経済の不確実性の高まりを受け、アジアの金融機関における米ドル以外の通貨での取引が急速に拡大しています。国際金融協会(IIF)の調査によると、非米ドル通貨間の取引が増加しており、その背景には技術の進歩や流動性の向上、そして米ドル利用のリスク回避といった要因が複合的に絡み合っていることが示唆されています。

米ドル回避の背景にある要因

IIFの中国調査責任者、青馬氏によれば、非米ドル通貨間の取引増加の主な要因としては、以下の点が挙げられます。

- 技術の進歩と流動性の向上: デジタル決済技術の進化や外国為替市場の流動性向上により、非米ドル通貨での取引がより容易かつ効率的に行えるようになりました。

- 米ドル利用のリスク回避: 米中貿易摩擦や米国の金融政策変更など、米ドルに関連するリスクを回避するために、企業や投資家が他の通貨への投資を検討する傾向が強まっています。

- 取引コストの優位性: 米ドルを利用した場合と比較して、非米ドル通貨での取引がコスト面で有利になるケースも存在し、取引の活発化を後押ししています。

アジア金融機関における米ドル回避の現状

特にアジア地域では、中国人民元(CNY)や日本円(JPY)、シンガポールドル(SGD)などの通貨が利用される機会が増加しています。これは、アジア経済圏の成長や地域内貿易の拡大、そして各国の通貨の国際化が進んでいることなどを反映しています。

今後の展望と課題

米ドル回避の動きは、今後も継続的に拡大していくと予想されます。しかし、非米ドル通貨の利用拡大には、いくつかの課題も存在します。

- 通貨の流動性: 一部の通貨は、米ドルと比較して流動性が低く、大規模な取引には対応できない場合があります。

- 為替リスク: 非米ドル通貨の価値は、米ドルと比較して変動幅が大きく、為替リスクを考慮する必要があります。

- 規制の整備: 非米ドル通貨の利用を促進するためには、各国政府による規制の整備や国際的な連携が不可欠です。

結論

アジアの金融機関における米ドル回避の動きは、世界経済の構造変化を象徴する現象と言えるでしょう。技術革新と市場の成熟が進む中で、非米ドル通貨の国際的な利用はますます拡大していくと予想されます。しかし、その利用拡大には、流動性や為替リスク、規制の整備といった課題も存在するため、慎重な対応が求められます。