認知症で生活困窮…精神の健康悪化に繋がる深刻な現状 - 中国・四国地方の実態調査

2025-04-30

山陽新聞デジタル

認知症患者と家族を苦しめる生活困窮と精神的負担

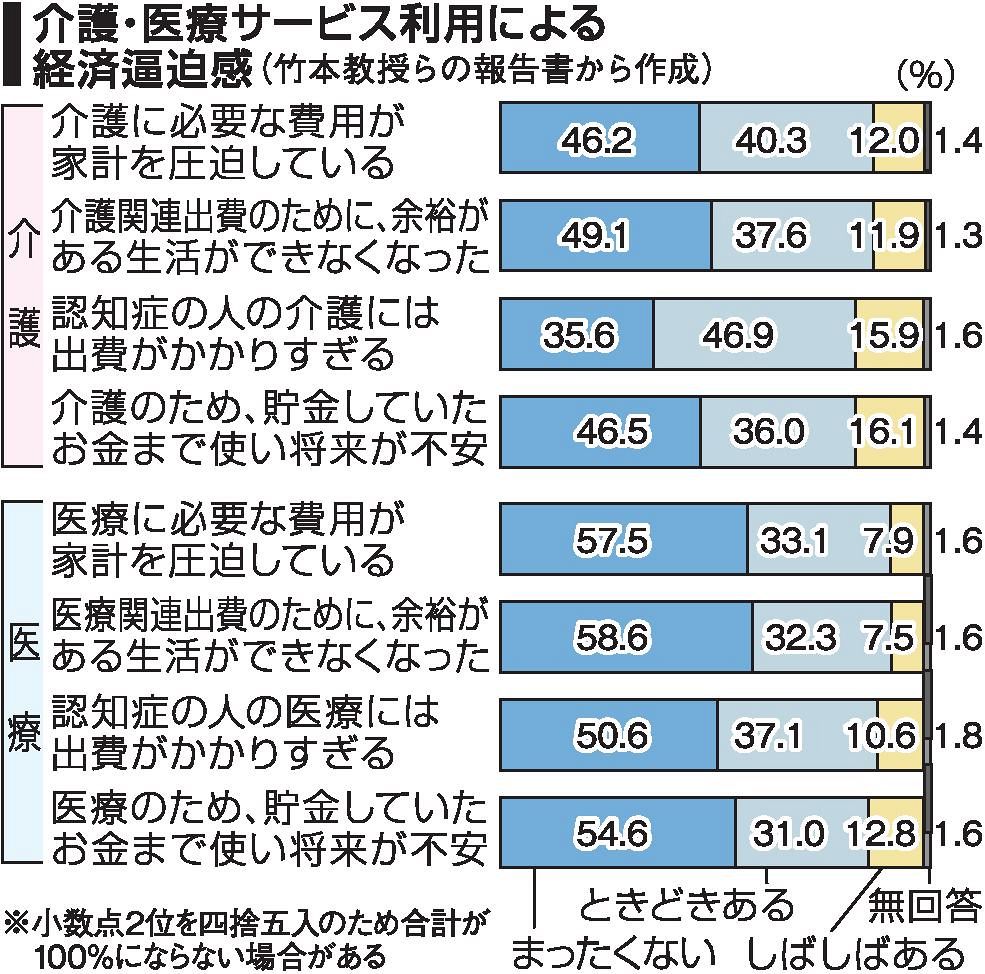

岡山県立大学の竹本与志人教授らが中心となって実施された中国・四国地方を中心とした調査で、認知症を抱える当事者やその家族が、経済的な困難に直面し、精神的な健康状態が悪化しているという深刻な現状が明らかになりました。

経済的困窮がもたらす負の影響

調査の結果、認知症患者の約4人に1人が生活に困窮しており、その状況が精神的な負担に大きく繋がっていることが判明しました。介護費用や医療費の負担、仕事の減少、年金収入の減少などが主な原因として挙げられています。家族にとっても、認知症患者の介護と経済的な維持の両立は、過酷な現実です。

当事者と家族の声

調査では、当事者や家族から、以下のような声が寄せられました。

- 「介護費用が家計を圧迫し、将来への不安が大きい」

- 「仕事ができなくなり、収入が減って生活が苦しい」

- 「認知症の症状が悪化し、介護がさらに大変になっている」

- 「精神的に追い詰められ、自分自身が倒れそうになる」

専門家からの提言

竹本教授らは、この現状を踏まえ、以下の提言を行っています。

- 経済的支援の拡充: 認知症患者とその家族に対する経済的支援を強化し、生活の安定を図る。介護保険制度の改善や、生活保護の申請支援などが必要。

- 就労支援の強化: 認知症患者が可能な範囲で社会参加できるよう、就労支援を強化する。

- 精神的サポートの充実: 認知症患者とその家族に対する精神的サポート体制を充実させる。専門家によるカウンセリングや、ピアサポートグループの設置などが有効。

- 地域連携の強化: 医療機関、介護施設、行政、地域住民などが連携し、認知症患者とその家族を包括的に支援する体制を構築する。

今後の課題

認知症患者とその家族が安心して生活できるよう、社会全体で支援していくことが求められます。今回の調査結果を参考に、より効果的な支援策を検討し、実行していく必要があります。認知症は誰にでも起こりうる病気であり、誰もが支援を必要とする可能性があります。社会全体で認知症に対する理解を深め、支え合える社会を築いていくことが重要です。

参照: 岡山県立大学プレスリリース