スポーツ格差深刻!子どもたちの未来を脅かす「機会の不平等」とは?

子どもたちの夢を奪う?深刻化するスポーツ格差の現状

家庭の経済状況によって、子どもたちがスポーツを楽しむ機会が左右される「スポーツ格差」が、日本社会における深刻な問題として浮き彫りになってきました。経済的な理由から、質の高い指導を受けられない、遠方のクラブに所属できない、必要な道具を揃えられない…様々な要因が重なり、子どもたちのスポーツへのアクセスを阻んでいます。

この格差は、単に運動不足や体力低下といった個人的な問題に留まらず、子どもたちの成長に多大な影響を及ぼす可能性があります。スポーツを通じて培われる協調性、リーダーシップ、問題解決能力といった社会性を育む機会を奪い、将来の社会を担う人材育成を阻害する恐れもあります。

スポーツの公共性・社会的役割も揺らぐ危機

スポーツは、子どもたちの心身の健康を促進するだけでなく、地域社会の活性化や国際交流の推進など、社会全体にとって重要な役割を担ってきました。しかし、スポーツ格差の拡大は、これらの公共性や社会的役割を揺るがしかねません。

かつては、地域社会のスポーツクラブが、経済状況に関わらず子どもたちにスポーツの機会を提供し、地域の一体感を育む場となっていました。しかし、クラブの運営難や指導者の不足などにより、その役割が衰退している地域も少なくありません。また、プロスポーツチームの育成システムが高度化する一方で、地方のクラブでは、十分な指導を受けられない子どもたちが疎外される状況も生まれています。

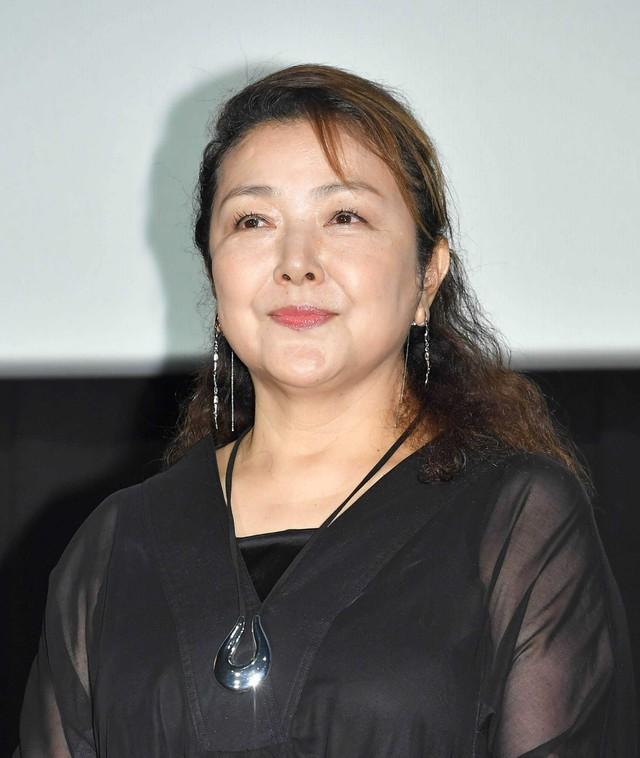

NPO法人love.futbol Japan 加藤遼也代表へのインタビュー

NPO法人love.futbol Japan 代表の加藤遼也さんに、現状と課題についてお話を伺いました。

「経済的な理由でサッカーができない子どもたちを数多く見てきました。才能があるのに、練習に参加できない、遠くまで通えない…夢を諦めざるを得ない子どもたちの姿に、強い危機感を覚えます。スポーツは、すべての子どもたちに開かれたものでなければなりません。」

加藤代表は、経済的に困難な状況にある子どもたちに、サッカーの指導や道具を提供する活動を行っています。また、企業や地域社会との連携を通じて、スポーツを通じた教育プログラムを開発し、子どもたちの成長を支援しています。

スポーツ格差を解消するために

スポーツ格差を解消するためには、政府、自治体、学校、地域社会、そして私たち一人ひとりが、それぞれの立場で取り組む必要があります。

- 経済的支援の拡充: 奨学金制度の導入、スポーツ用品の寄付、低所得世帯への補助金など、経済的な負担を軽減するための支援策を強化する必要があります。

- 地域スポーツクラブの活性化: 指導者の育成、施設の整備、運営資金の確保など、地域スポーツクラブの活動を支援し、子どもたちが気軽にスポーツを楽しめる環境を整備する必要があります。

- スポーツの多様性の尊重: プロスポーツだけでなく、様々なスポーツに触れる機会を提供し、子どもたちが自分に合ったスポーツを見つけられるようにする必要があります。

- 教育現場でのスポーツの活用: 学校体育の充実、部活動の活性化、スポーツを通じた道徳教育など、教育現場でスポーツの重要性を再認識し、活用する必要があります。

子どもたちが、経済状況に関わらず、夢を追いかけられる社会を実現するために、私たち一人ひとりが、スポーツ格差の問題に真剣に向き合い、行動していくことが求められています。