Tour de France: Doping-Skandale und dunkle Kapitel der Radsportgeschichte

Die Tour de France: Ein Rennen voller Ruhm – und dunkler Schatten

Die Tour de France, das prestigeträchtigste Radrennen der Welt, ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften, die außergewöhnliche Ausdauer der Fahrer und die packenden Wettkämpfe. Doch hinter der glitzernden Fassade verbirgt sich eine Geschichte, die von Doping, Betrug und moralischen Fehltritten geprägt ist. Dieser Artikel beleuchtet die dunklen Kapitel der Radsportgeschichte und zeigt, wie der Kampf gegen Doping die Tour de France nachhaltig verändert hat.

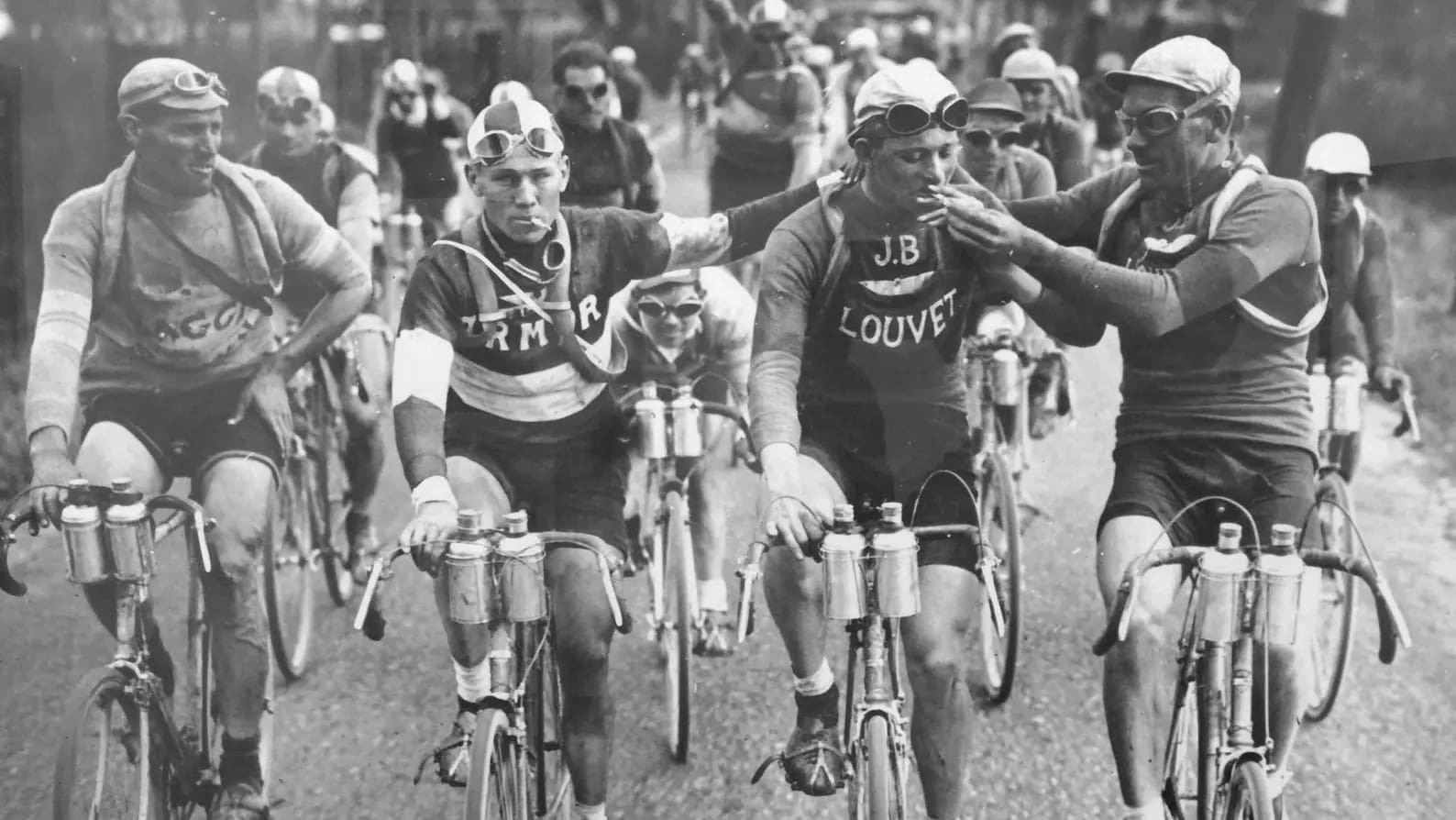

Frühe Jahre: Zigaretten und Koffein – die Vorläufer des Dopings

Die Anfänge der Tour de France im frühen 20. Jahrhundert waren geprägt von einer anderen Einstellung zum Leistungsförderung. Ein ikonisches Bild aus dem Jahr 1927 zeigt den Belgier Julien Vervaecke, wie ihm ein Kollege während einer Etappe eine Zigarette anzündet. In jener Zeit wurde Nikotin noch als potenziell leistungssteigernde Substanz betrachtet. Auch Koffein und andere Substanzen, die heute als dopingverdächtig gelten würden, waren weit verbreitet. Diese Praktiken waren zwar noch nicht im heutigen Sinne des Wortes „Doping“, markieren aber den Beginn eines Problems, das den Radsport über Jahrzehnte begleiten sollte.

Die Ära der Amphetamine und Blutdoping

In den 1960er und 1970er Jahren verschärfte sich die Situation. Amphetamine, Kortikosteroide und andere leistungsfördernde Medikamente wurden immer häufiger eingesetzt, um die Fahrer zu Höchstleistungen anzuspornen. Auch die ersten Formen des Blutdopings, wie Bluttransfusionen, tauchten auf. Diese Praktiken führten zu zahlreichen gesundheitlichen Problemen und sogar Todesfällen unter den Fahrern.

Die EPO-Revolution und die dunklen 90er

Die Einführung von Erythropoetin (EPO) in den 1990er Jahren markierte einen Wendepunkt im Doping. EPO steigert die Produktion roter Blutkörperchen, was die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert und somit die Ausdauerleistung erhöht. Der Einsatz von EPO wurde weit verbreitet und führte zu einer Welle von Dopingfällen und Enthüllungen, die den Radsport in den Grundstein erschütterten.

Die Lance Armstrong-Affäre und die Folgen

Der Fall Lance Armstrong ist wohl der bekannteste Doping-Skandal der Radsportgeschichte. Armstrong gewann die Tour de France siebenmal in Folge, wurde aber später wegen systematischen Dopings disqualifiziert und seine Titel aberkannt. Die Armstrong-Affäre offenbarte das Ausmaß des Problems und führte zu einer verstärkten Bekämpfung des Dopings im Radsport.

Die heutige Situation: Strenge Kontrollen und neue Herausforderungen

Heute werden Radfahrer routinemäßig auf eine Vielzahl von Substanzen getestet. Die Kontrollen sind strenger und die Strafen härter geworden. Dennoch bleibt der Kampf gegen Doping eine ständige Herausforderung, da immer wieder neue Substanzen und Methoden entdeckt werden. Die Radsportorganisationen arbeiten eng mit internationalen Behörden zusammen, um den Radsport sauber zu halten und das Vertrauen der Fans wiederzugewinnen.

Ein Blick in die Zukunft

Die Tour de France steht vor der Aufgabe, sich von ihrer Vergangenheit zu distanzieren und ein Vorbild für fairen Sport zu sein. Die kontinuierliche Verbesserung der Dopingkontrollen, die Förderung ethischer Werte und die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sind entscheidend, um das Image des Radsports zu verbessern und die Integrität des Rennens zu gewährleisten. Nur so kann die Tour de France ihre einzigartige Position im Sport beibehalten und zukünftigen Generationen von Fahrern und Fans Freude bereiten.